【我們為什麼選這篇文章】

前兩天台中洲際棒球場U18比賽現場,幾名靜宜大學學生到場觀看,高舉了「台灣就是台灣」的布條,最後被工作人員與保全以違反「禁止政治性標語」入場規定要求撤下,卻引發拉扯爭吵。主播丁元凱1日在臉書上對此發表評論,希望「政治滾出體育圈」、「政治歸政治,體育歸體育」,引發大量網友撻伐。

這位熱血主播不知道的是,奧運的歷已經告訴我們,從來就沒有體育歸體育,政治歸政治這件事。奧運本身,就是有政治立場的。(責任編輯:黃靖軒)

假如你是第一次知道奧運,你肯定會對每四年一次的這場運動會感到驚訝。從1896年的只有14個參加國,到2016年已經達到207個國家11544名運動員參加的盛況。洋溢著各民族的熱情的奧林匹克運動會,是一場名符其實的國際運動會。

據說是古希臘的 Elis 人開啟了這場盛會(BC 776),在奧運其間,所有城邦皆協議停戰,藉由這場盛會重新回去歌頌身體的健康與可能性,並釋放多餘的鬥爭能量。使各城邦在鬥爭中展現技藝、才能與民族優越感,又不致付出哀傷的代價。

當法國的 Coubertin 男爵提倡創辦現代奧運時,也決定去繼承這樣的精神,成為奧運精神被普遍認同的核心所在。奧運的最高目的,成了和平的理念,是對運動的力與美的鼓勵,是運動家精神的體現;不是獲得國家整體意義上的勝利,榮耀與桂冠,該屬於運動員。(假如你聯結到國際奧運委員會的網站,你會發現它們並不會去就國家的獎牌進行排名,這些排名是媒體們自主地去統計出來的。關於奧運精神的更詳細內容,請參考《奧林匹克憲章》,Olympic Charter。)

同樣,由於反對那些不屬於運動的東西介入,「不讓政治介入」也成了奧運精神的核心所在。但是,自1896年奧運再次創辦以來的奧運史,政治難道不像是裡頭不斷糾纏著的詛咒嗎?

1908 倫敦奧運

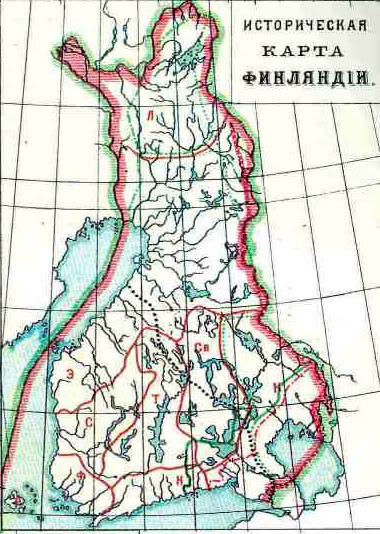

1.芬蘭大公國與俄羅斯帝國的主權衝突

從1809年開始至1917年,芬蘭大公國(Grand Principality of Finland)一直是俄羅斯帝國的附屬國,在這一年卻被倫敦以一個獨立的國家對待。 在受到俄羅斯的抗議後,芬蘭的旗幟才未出現在最後的計分板上。

一直到1917年的俄國十月革命,芬蘭才趁亂成為完全獨立的國家。

2.美國旗手 Ralph Rose 拒絕獻旗

美國旗手拒絕將旗子獻給英國國王愛德華七世,原因頗有爭議,就如同這位國王的歷史評價一樣。

他促進了英法俄同盟,間接造成了第一次世界大戰;但在他任內,依然受到許多英國民眾的愛戴。但或許可以用「喜好交際、享樂」來敘述其人格特質,「不諳國事、荒唐」也是某些人會對其給予的評價。

另外,由於在這次奧運中,許多倫敦方面的判決都是不利美國的,便有人認為,是由於這個拒絕獻旗的意外所導致的偏見。

1920 安特衛普奧運

在一戰結束後,國際一致認為,主動宣戰的同盟國乃是造成戰爭的原因。除了在凡爾賽給了他們相當的一擊外,在奧運上也進行了懲罰。

原先其實是由布達佩斯取得1920年奧運的主辦權的,但由於奧匈帝國是壞人的盟友,便被迫喪失了主辦資格,由法國主導將主辦地點選在比利時的安特衛普(還好法國並沒有將地點擺在里昂,因為這樣就太明顯了)。

而在這一年,奧地利、德國、匈牙利、保加利亞、土耳其五國,都沒有被邀請參賽,被國際所驅逐與排擠。

德國甚至一直被禁賽到1928年才能參與。也因此,德國的這次參與,帶著對一戰報復的勢態而來,拿下了包含了10面金牌的31面獎牌,戰績上僅僅輸給美國,於是在國內形成了一次新的民族主義浪潮。

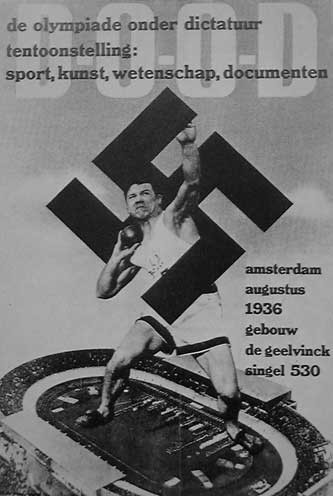

1936 柏林:納粹奧運

在希特勒還沒當上總理以前,國際決定讓威瑪共和國來舉辦這次奧運,卻給了一個希特勒宣揚納粹主義的大好時機:要是亞利安人可以在這場戰爭裡頭大獲全勝,那麼納粹便可以大聲宣佈其他族類不過是次等人。

由於知道是由希特勒主導的奧運,許多國家開始考慮進行杯葛。

為了對抗柏林奧運,西班牙的人民陣線(Popular Front)政府組織了一個「人的奧運(People’s Olympiad)」來邀請其他同樣不支持柏林奧運的國家(荷蘭、安哥拉、捷克斯洛伐克、美國、英國、挪威、瑞典、丹麥、比利時)、德國與義大利的政治流亡者、流亡猶太人和一些小自治區。除了一般體育項目外,人的奧運甚至加入了音樂、土風舞、戲劇和象棋比賽。可惜的是,這場奧運並沒有真的舉辦成功,因為西班牙內戰就在這時候開打了。

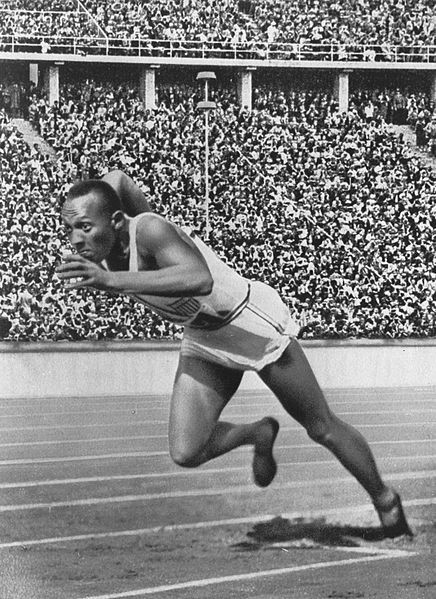

美國本來打算杯葛,但還是如期參加了這次奧運,像是打算要帶著幾名猶太人和黑人對雅利安人中心主義作出挑戰。使得 Jesse Owens ,一名在這次奧運中無可爭議的得到了四面金牌的黑人,成為了希特勒的眼中釘,以及反納粹主義者的英雄。

除了這些杯葛行動外,值得一提的,還有一些令人爭議的判決。

德國運動員在短跑決賽中對荷蘭運動員作出了犯規,卻沒有被沒收金牌。

秘魯在足球項目的準決賽中以4比2打敗了奧地利,但奧地利還是以非常奇怪的方式進入了決賽,並取得了銀牌:這場比賽因為「球迷衝入球場」而被宣布無效重賽,重賽時奧地利以2比0擊敗了秘魯。

最後,德國以89面獎牌(33-26-30)取得驚人的勝利,大幅領先第二名的美國的56面獎牌(24-20-12)。

1948 倫敦奧運:二戰後的奧運懲罰

二戰的最主要軸心國德國、日本被禁賽,一直到1956年才重新被邀請。

蘇聯被邀請卻不想玩。

1956 澳洲墨爾本奧運

1956年,由於美國對埃及的親共政策與不合作加以經濟制裁,埃及政府宣布將其境內的蘇伊士運河收為國有,希望透過營收來克服困境。更早以前,埃及甚至早已宣布不讓以色列這個國家使用港口。

為了奪回蘇伊士運河(法國人說:那是我們挖的),英國、法國、以色列秘密出兵,讓全世界都很不爽,英國和法國因為這個思慮不周的決定被罵到臭頭,甚至英國政府把自己弄到下台。最後真正獲得利益的只有以色列。

為此,埃及、黎巴嫩、伊拉克宣布抵制本次奧運。

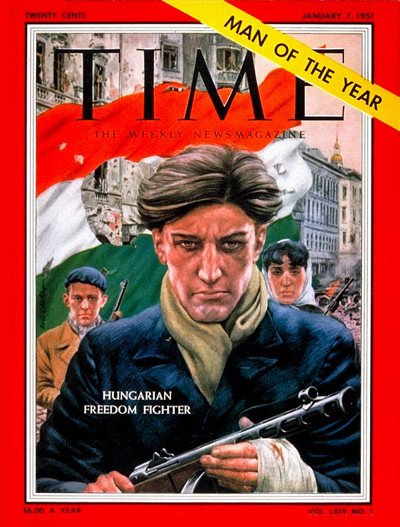

1956年,10月23日,匈牙利發生了十月革命,一些學生推倒了史達林雕像,帶動了一場遊行示威,總人數達到十萬人。

由於無法驅散人群,秘密警察「不得不」開火,殺死了百名抗議群眾,抗議群眾於是開始反抗,甚至也殺死了無辜的共產主義者,使得這場遊行開始成為一場暴亂。在暴亂中,匈牙利成立了新政府,總理納吉(Nagy Imre)立即宣布退出華沙公約組織,以及主張匈牙利是一個自由的永久中立國。

這一點使得蘇聯非常不滿,它於是扶植了卡爾達成立了新政府,開始解放這些法西斯主義者(這意味著,它們將這次的革命定位成一次反革命事件)。

在紅軍的威脅下,納吉於是向美國與西方國家求援,但是礙於雅爾達會議的勢力劃分,英美並沒有任何的援助。納吉政府在被打倒以後,納吉在秘密審判中遭到處死。直到1989年才翻案。

當發現蘇聯被邀請參與本年奧運時,荷蘭、西班牙和瑞士拒絕參加。

那年,台灣首次以中華奧委會代表團參加奧運,而中共也為抗議「福爾摩沙中國」參賽,抵制本次奧運。

當然,這段直到1976年以前的時光,是台灣使用「中國」這個名字代表「中國」並且可以帶著自己的國旗的最後時光。等到1976年,在中共的威脅下,加拿大就要正式拒絕承認台灣了,加拿大將會要求台灣不能使用自己的國旗,台灣也將在那一年拒絕參加奧運。

自那之後,下次台灣重返奧運時,使用的名稱將會是「中華台北」,而且也不再能使用自己的國旗。

1964 東京奧運

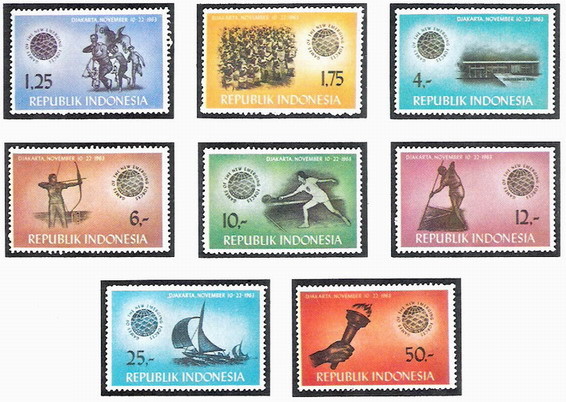

1962年,第四屆亞洲運動會,印尼以政治原因拒絕台灣出賽,並以宗教原因拒絕以色列出賽。因此,國際奧委會宣布將不定時將印尼禁賽。印尼覺得很夭壽,便倡議了GANEFO(新興力量運動會),希望能夠創造一個國際奧委會之外的國際運動,並且獲得中共的立即支持,宣布他們第二年就要來辦,總共有10國代表一起合辦這個「新奧運」。

1963年,共48個代表團參加了GANEFO,這個同樣標榜了奧運精神的新運動會。

不過,國際奧委會卻不這樣想,它認定GANEFO違反了奧運精神,因為這根本就是一個和政治掛勾的運動會。因此開始對新興力量進行抵制,國際奧委會宣布,所有參加GANEFO的運動員,不可參加1964年的奧運。為此,印尼和北韓乾脆不參加1964的東京奧運。為了安撫這些不能參加奧運的運動員,中國甚至舉辦了一些單項的新興力量運動會。

在籌辦1967年的阿拉伯GANEFO的時候,阿拉伯聯合國要求北京幫它一起蓋很貴的體育場。由於太貴了,中國乾脆自己來辦,於是打算在北京舉辦第二屆的GANEFO。

但在1966年,印尼政權替換以後退出了GANEFO,而中國也在1967年發生了文化大革命。於是,最後GANEFO只辦了一屆就沒了。

南非的種族隔離政策

從1948年開始,南非便開始陸續進行一系列的種族隔離政策,把各人按種族安排在自己的家園。國際奧委會要求,假如南非不停止種族隔離政策,它們將永遠不能參加奧運。

於是南非被一直禁賽到1992年。

1968 墨西哥奧運:特拉特洛爾科之夜

1968年,10月2日,墨西哥奧運前十天,上萬名學生在三種文化廣場聆聽演講,對政府這一年來,多次以暴力回應人民憤怒的作為表達抗議。他們說:「不要奧運,要革命。」

在軍警不斷施壓的過程中,集會沒有解散。直到幾架直升機、5000名軍人、200輛裝甲車包圍了廣場。很快的,墨西哥政府封鎖了廣場的一切消息網。之後,整個事件陷入了一片迷霧,在混亂中,人們聽見槍聲。那個晚上,有數量不明(30-1000)的民眾遭到打死與打傷。

雖然墨西哥政府宣稱是由抗議者首先挑釁,但是這已經引起了人們的不信任。尤其是在美國逐漸公佈那天事件的真相之後。

在頒獎典禮時,美國的 Tommie Smith 與 John Carlos 兩位運動員,在聆聽美國國歌時作出了代表「權力」的手勢,要求將權力還給人民,澳洲的 Peter Norman 則在胸前別上了一個人權的徽章。這些沉默的姿態,感染了許許多多人權主義者。

1972 德國奧運

1.慕尼黑慘案

1972年9月5日清晨4點,巴勒斯坦組織「黑色九月」闖入慕尼黑的奧運村,以色列選手的住處。當場擊斃以色列的一名教練與選手,並且挾持了其餘九名選手。慕尼黑奧運因此被迫停賽。

黑色九月以九名選手作為人質,要求以色列政府在中午以前,釋放因被視為恐怖份子而受到關押的234名巴勒斯坦囚犯。

以色列政府拒絕了這個要求,但同意進行談判。國際奧委會代表最後與恐怖份子協商,希望人質能平安釋放,在此條件下,他們擔保恐怖份子可平安離境,並願意支付大筆贖金。這項提議被恐怖份子拒絕。

無論如何,談判的目的本來便是為了拖延時間,並且得以在機場狙擊恐怖份子。但是這樣一個倉促成局的救援計畫,決定了這場悲劇的結局。

首先該計劃就錯估了恐怖份子人數,他們以為該組織只有4到5人,卻其實有8人,又由於忽視人數這個訊息、狙擊手訓練不足、現場人員應對恐怖份子綁架人質的經驗不足、狙擊槍沒有安裝夜視鏡又沒有充足的照明、沒有使用有效的遠距離溝通設備無法協調狙擊手等等,各種混合因素造成了救援戰術的失敗,導致所有人質在混亂中被殺死。

成為奧運史中最具悲劇色彩的事件。

2.反羅德西亞事件

1965年,在伊恩史密斯的領導下,原屬英國殖民地的羅德西亞宣布獨立。國際奧委會在1972年便對羅德西亞提出邀請。

但是這卻讓許多非洲國家非常不滿,這個由少數白人所領導的政權,在它們看來,顯然是非法的。又由於奧委會主席布倫代奇在一次演說中,不恰當地將慕尼黑慘案的恐怖份子與反羅德西亞者相比較。

因此這些非洲國家在奧運即將開始前夕,威脅奧委會要退出比賽,除非羅德西亞被禁止參加。

於是奧委會就此進行投票,結果,羅德西亞以相當小的差距被禁止參加比賽,可憐地只能留在慕尼黑擔任觀眾。布倫代奇因為非洲國家的這種政治介入而覺得非常不爽。

1976 加拿大蒙特婁奧運

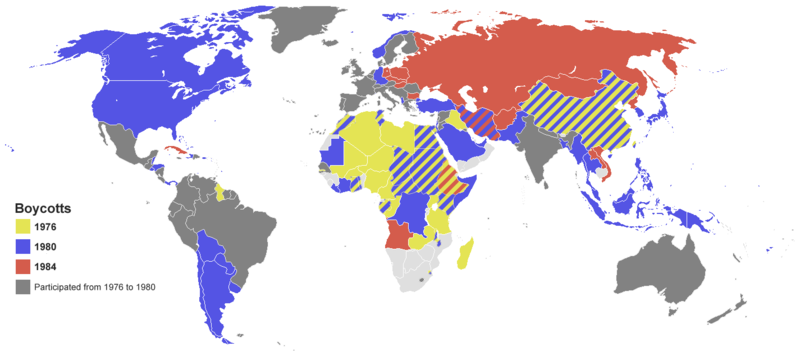

1976年,紐西蘭橄欖聯盟「全黑」赴因種族隔離政策而被大家排擠的南非,舉辦了一場橄欖球比賽,前後總共進行了24次試合。

許多國家因此反對紐西蘭橄欖球隊參加1976蒙特羅奧運,但國際奧委會拒絕這項建議,於是坦尚尼亞便率領了共25個國家(大部分是非洲國家)對這次的奧運進行了杯葛。包括:利比亞、伊拉克、尚比亞、尼日利亞、干比亞、蘇丹、迦納、坦尚尼亞、烏干達、阿爾及利亞、伊索比亞、馬達加斯加、中非共和國、加蓬、乍得、多哥、尼日爾、剛果、毛里求斯、上沃爾特、馬拉維。

1980 莫斯科奧運

1979年,蘇聯入侵阿富汗,協助卡爾麥勒政府鎮壓起義的非親蘇新政權。

因此,美國發起聯合杯葛行動,響應的國家達到六十餘之多,成為史上最大的奧運杯葛事件。

事實證明,蘇聯的入侵行動和美國在越南所犯的錯如出一轍,它使原先即將要結束的起義,正式成為阿富汗戰爭,拖延了十年之久,造成了七十至兩百萬的阿富汗人死亡,以及嚴重的地雷殘留問題,直到2001年,還有超過一千五百萬的地雷留在阿富汗境內。

1984 洛杉磯奧運

為了報復美國所主導的大杯葛,蘇聯率領了十六個國家對洛杉磯奧運進行杯葛:

1988 首爾奧運

北韓出於反對南韓的理由拒絕參加這次奧運。

於是阿爾巴尼亞、古巴、衣索比亞、馬達加斯加、尼加拉瓜、賽吉爾都決定情義相挺,拒絕參加這次奧運。

奧運是怎樣的舞台?

奧運是一個怎樣的舞台?這一個不簡單的問題,透過歷史的考察,我有了一個有點意思的結論。

可以看到,奧運作為運動員的賽場,卻很自然地成為各個國家的角力場,這是由於奧運的國際性,給予了這些運動員一個至高的民族主義勳章。使得運動員帶有幾分民族英雄的色彩。

又由於不管是邀請函寄送,還是運動員的「寄送」,均是以國家作為單位與主體,而這也使得各國有了得以將此資格加以發揮的權力。其中的許多運作方式,很容易就可以帶有濃厚的政治對立或協同的展示味道。並且,該資格的名目,很自然地與主權的合法性與國際的承認有了極端強烈的聯結。

其實,奧運本身是有政治立場的,第一個是一早提過的和平主義;第二則是人權主義;第三,由於其運作的核心國家的緣故,它帶有明顯的民主主義的形式,令人訝異的是,這樣的形式卻沒有像冷戰時美國的民主主義一樣和對方陣營真正對立起來,我認為這顯示奧運的民主主義是一種更加普遍與理想的東西。這些種種,加上對純粹性與理想性的追求,加上對政治介入的強烈反感,就是現代版的奧運政治精神了。正由於奧運政治精神明確又高度理想的價值主張,以及以運動與希臘為名的純真情操,奧委會的制裁便有一種特殊的威嚴與政治意義存在。

我的結論正是這樣一個想法:正是由於奧運精神是這樣明確而令人起敬、而難以反對的事物,才使得一張邀請函、其中的儀式、內含的尊重與認同,有了國際政治上的獨特意含。假如不是因為奧運所具有的崇高與不可取代的地位,一切關於奧運的政治對立、支持等形式,還有可能形成嗎?

所以,與其說政治是奧運的詛咒,不如說是奧運創造了一種獨特的政治舞台吧!

延伸閱讀

【這題比「台灣是台灣還是中華台北」還難】

里約不是首都!東京不是首都!容易搞錯的十個國家首都

99% 的人沒辦法全部答對,那你呢?

(本文經合作夥伴洞見國際事務評論網授權轉載,並同意 BuzzOrange 編寫導讀與修訂標題,原文標題為〈奧運從來不是體育歸體育,政治歸政治〉。首圖來源:Duncan Hull CC licensed)

原文連結

![[SweetSub&LoliHouse] 章鱼噼的原罪 / Takopii no Genzai - 04 [WebRip 1080p HEVC-10bit...](http://s2.loli.net/2025/01/23/qoO9GLQs2Tem4wt.jpg)